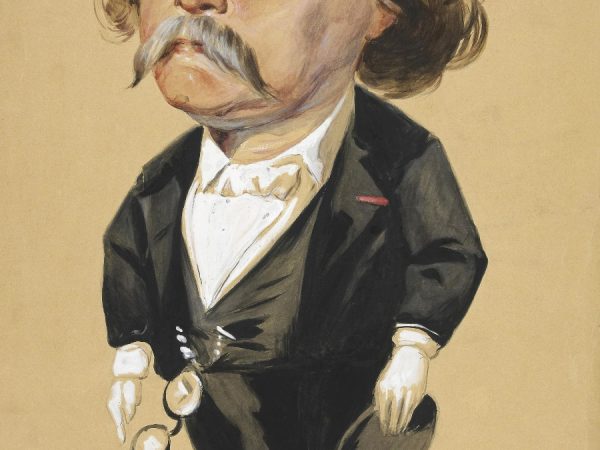

Gustave Flaubert: en busca de la palabra exacta.

Cuando se cumple el bicentenario del nacimiento de Gustave Flaubert, repasamos el estilo literario del padre de la novela moderna.

Era el 12 de diciembre de 1821. En una habitación del Hôtel-Dieu, una mansión rural lindante con el hospital de Ruan donde Achille Cléophas Flaubert era cirujano jefe, nacía el futuro autor de Madame Bovary. En esa misma casa viviría Gustave Flaubert los primeros veinticinco años de su existencia, mientras leía a Shakespeare y a Montaigne y soñaba con escapar para siempre de esa urbe provinciana, burguesa y «poblada de idiotas».

No obstante, el maestro del estilo indirecto amaba su limitado universo de Croisset, la soledad de sus campos y los aromas de su infancia y juventud. De hecho son esos paisajes normandos, esos ambientes asfixiantes de ciudad pequeña y tendencias conservadoras los que traslada a su obra: escueta (tan sólo ocho novelas) y meticulosa, premeditada, rayana en lo obsesivo. Su entrega a la escritura fue total. No hubo en él una dedicación más tenaz que la constante búsqueda de la palabra exacta (le mot juste).

Gustave Flaubert trabajaba lento —cinco años le costaron cada una de sus grandes obras—. Antes de empezar a escribir, elaboraba planes de composición, trazaba los planos de los paisajes y diseñaba escenarios dignos de una pieza teatral. Luego le hincaba el diente a los borradores que confeccionaba con minuciosidad, en papel más pequeño y de peor calidad. Para evitar cacofonías y repeticiones de palabras releía en voz alta y de forma obsesiva cada línea, cada frase, cada párrafo. Tachaba y volvía a tachar asonancias y aliteraciones que luego reescribía una y otra vez. El texto, decía, debe ser “tan inmutable, rítmico y sonoro como el verso, pero conservando el ritmo natural y variado de la prosa”.

Pese a su dilatada relación con Louise Colet, Flaubert no se casó nunca. No era compatible, según él, el compromiso de pareja con su obstinación literaria y su metódico ritmo de trabajo. Sin embargo, el amor, el matrimonio, la infidelidad, la belleza aparecen en su obra de forma constante. Tal vez porque le abrumaba la vulgaridad, la estupidez de sus contemporáneos, “la irremediable barbarie de la humanidad” mantiene una distancia casi neurótica tanto con sus personajes como con la sociedad. Y aunque hoy se afirma que jamás pronunció la famosa frase “Madame Bovary c’est moi”, es posible que el bovarismo (síndrome de la insatisfacción crónica) sí representara sus percepciones personales con respecto al mundo. Un mundo que, por otro lado, le resultaba apasionante. Como viajar.

Y viajó. Lo hizo a menudo, pasando por alto la delicada salud que tuvo desde niño y que le obligaba a llevar una vida tranquila. Tales problemas le libraron de cumplir con el servicio militar obligatorio y le sirvieron de excusa para abandonar los estudios de derecho que su padre le obligó a cursar en París. Eso sí, no se desligó de la capital francesa. Allá se escapa en cuanto podía a trotar por las calles parisinas junto a sus amigos, Victor Hugo y Maupassant, entre los más cercanos.

De aquellas correrías surgieron amoríos y enamoramientos —alguno bastante estable como el que mantuvo con Louise Colet; otros enigmáticos, como sucedió con Léonnie Brainne—. Con ambas se carteaba asiduamente, al igual que con su amiga George Sand. El abultado epistolario de Flaubert revela tanto sobre el hombre como sobre el escritor. Expresa sus inquietudes y contradicciones, sus pasiones y aversiones, sus ideas sobre la creación literaria o sobre acontecimientos políticos. En la correspondencia que mantuvo con Colet explica de forma detallada el proceso de escritura de Madame Bovary y también sus sentimientos respecto a la persecución de que fue objeto la obra. Recordemos que acabó en el banquillo acusado de inmoral y ofensivo para la religión.

El autor que inspiró a Proust y a Joyce, a Vargas Llosa y Pamuk vivió obsesionado por el estilo que, en sus inicios adolescentes, se vio influido por los dramas románticos y las negruras de la literatura gótica inglesa. También coquetea con la poesía que finalmente abandona para sumergirse de lleno en la prosa. Son de esta etapa Memorias de un loco —que escribió con 17 años, aunque no se publicó hasta 1900—, de carácter autobiográfico, y Noviembre. Fragmentos de un estilo cualquiera, que tampoco vio la luz hasta 1910. Es con Emma Bovary cuando el maestro establece de forma definitiva su estética literaria realista y su posición como narrador indirectos. Ese que no juzga ni opina; ese que, “como Dios en el universo, está presente en todas partes, y visible en ninguna”.

En los sueños orientalistas y los viajes por el norte de África, Egipto, Constantinopla, Jerusalén, Grecia e Italia, sembró el escritor la semilla de Salambó. Desde muy joven, Flaubert miraba Oriente con fascinación. Imaginaba sus paisajes naranjas, sus camellos y ruinas. Aquel viaje real, en el que conoció al fin todo lo que había soñado, marcó para siempre su proceso creativo. Como solía, el hecho de viajar no redujo su actividad literaria. Tomaba notas con idéntica disciplina y meticulosidad que frente a su mesa en Croisset. Apuntó sensaciones, descubrimientos, paradojas… “Este es el Oriente verdadero y, por tanto, poético: harapientos bribones con galones y completamente cubiertos de miseria”, escribía en una de las Cartas del viaje a Oriente. Fue una década después, ya en Túnez, cuando aquella semilla plantada en Egipto germinó.

Salambó (1862), La educación sentimental (1869) y La tentación de san Antonio (1874) culminaron su carrera literaria antes de que la muerte le sorprendiera con Bouvard y Pécuchet a medio hacer. Esta novela inacaba se publicó en 1881 de manera póstuma, al igual que Diccionario de lugares comunes (1911).