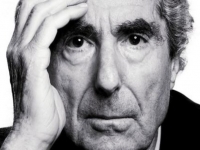

Recordando a Philip Roth.

Nació en marzo de 1933. Cuando murió hace apenas tres semanas, tenía 85 años y hacía 8 que había colgado la pluma para dedicarse exclusivamente a leer. A releer sus novelas favoritas, a releerse a sí mismo.

Nació en marzo de 1933. Cuando murió hace apenas tres semanas, tenía 85 años y hacía 8 que había colgado la pluma para dedicarse exclusivamente a leer. A leer ensayos e historia. A releer sus novelas favoritas, a releerse a sí mismo. En una entrevista casi premonitoria que concedió al New York Times en enero de este año, Philip Roth explicaba una vez más las razones que le empujaron a abandonar la escritura y también sus sensaciones al adentrarse en el “valle de las sombras”. “Cuando me acuesto por la noche, sonrío y pienso: ‘He vivido un día más’. Es algo así como jugar todos los días a un juego, un juego de alto riesgo, en el que, por ahora y contra todo pronóstico, voy ganando. Veremos cuánto me dura la suerte”.

La crítica del mundo entero lo considera uno de los gigantes de las letras americanas del siglo XX, junto con Saul Bellow (su maestro) y John Updike. Siempre a las puertas del Nobel, Philip Milton Roth se llevó consigo un Pulitzer, un Man Booker International, dos National Book Awards, tres PEN Awards, además del Príncipe de Asturias de la Letras 2012. Entre su primera novela, Goodbye Columbus y Némesis (la última publicada en 2010), el autor no dejó un solo día de bajar a las alcantarillas del alma masculina, de explorar el sexo (masculino también) y la identidad judía encarnada en la familia y su ciudad natal.

Roth nació y creció en el barrio Weequahic de Newark. En ese pequeño espacio experimentó desde niño la religión y la familia como las fuerzas coercitivas que después vomitó en sus obras una y otra vez. No sé si el escritor judío utilizaba la escritura como arma arrojadiza contra el poder y lo políticamente correcto, como herramienta catártica de sus propias obsesiones o ambas cosas. Lo cierto es que fue un autor incómodo para el orden establecido: mordaz, venenoso. Un hombre que escribe sobre hombres y aparentemente para hombres. Un escritor que convierte la culpa en una idea cómica y la obscenidad en el eje de muchas de sus novelas.

Era un mago de la ficción. Sin embargo yo nunca he conseguido conectar con Philip Roth. Y no es por su turbulenta relación las mujeres que algunos califican como misógina. Tampoco por sus delirios y su actitud literaria en plan macho alfa. Ni siquiera por su ironía descarnada ni la dureza con que describe la vida. Es que se me atragantó Portnoy. Al dichoso (y eterno, sigue siéndolo con 35 años) niñato que lucha contra los tabúes que le esclavizan y le despojan de su virilidad, tampoco le sirve transgredirlos. Saltarse la prohibición le “desviriliza” tanto como respetarla.

Alexander Portnoy —el protagonista de la obra que lanzó a Philip Roth a la fama definitiva y al foso de los rabinos y las feministas de los 60 con la misma ferocidad— me pareció desde el principio una secuela patética de Holden Caulfield. Y no es que tuviera en mucha estima al antihéroe de Salinger, pero sí supe hallar cierta velada ternura en su empeño por cuidar de su hermana pequeña. Cuando la mira dormir, cuando baila con ella, cuando es feliz si Phoebe es feliz. Si estos momentos lograron reconciliarme con Caulfield ninguno logró que Portnoy me cayera un poquito bien.

Volviendo a Roth, es innegable su capacidad narrativa, su sagacidad a la hora de diseccionar a la clase media americana, su extraordinario talento para demoler el sueño americano y el valor del conjunto de una obra que, al final y tal vez injustamente, se quedó sin Nobel.